토론게시판

“나는 난설헌이다”

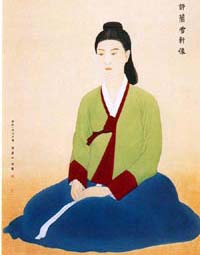

조선 전기의 문인 허난설헌이 현대에 들어 새롭게 주목받고 있다. 하지만 그녀의 문학 활동이 ‘여성이기 때문에’ 제한받았다고 주장하는 일부 학자들의 의견을 토대로 언론에서는 난설헌의 삶과 그녀의 문학적 가치를 과대 포장하는 경향이 있다. 한 예로 얼마전 방영된 프로그램 ‘허난설헌, 왜 조선에서 여자로 태어났을까’는 난설헌의 일생을 한 편의 드라마로 구성해 그녀의 시 세계를 조명하며 그녀를 ‘시대를 잘못 타고난 천재 여류 시인’이라 칭했다.

난설헌의 일생에 우여곡절이 많았던 것은 사실이다. 그녀는 작문에 탁월한 재능을 타고났음에도 불구하고 결혼 후 남편 김성립과의 불화, 자식들의 잇단 죽음을 겪고 결국 문인의 꿈을 펼치지 못한 채 스물일곱의 나이에 생을 마감했다. 일부 연구자들은 허난설헌을 일컬어 시대를 거스르며 글을 써 자신을 표현했던 페미니스트로 평해왔다. 예컨대 김신명숙은 『불꽃의 자유혼』이라는 저서에서 결혼 후 억압받은 그녀의 여성적 글쓰기를 주목했다. 하지만 이러한 관점은 조선 전기의 특성을 고려하지 않은 채 여성의 사회활동이 당연히 억압받았을 것이라고 추측한 데서 나온 견해로 볼 수 있다. 난설헌이 살았던 때는 고려시대부터 내려오던 습속이 남아 여성 차별 의식이 후기만큼 심하지 않았다. 오히려 당시는 문운이 감돌고 있었기 때문에 일부 여성 문인들도 어느정도 목소리를 낼 수 있었다. 난설헌과 동시대를 살았던 신사임당이나 옥봉, 매창, 황진이 등도 글을 통해 자신을 세상에 드러내고 있었다.

난설헌은 8세의 나이에 「광한전백옥루상량문(廣寒殿白玉樓上樑文)」을 지어 신동으로 불렸다. “어영차, 동쪽으로 대들보를 올리세”라는 어구로 시작하는 이 상량문은 허난설헌이 신선세계에 있는 상상의 궁궐인 광한전 백옥루의 상량식에 자신이 초대받았다고 상상하며 쓴 글로 목판본 『난설헌집』에 유일하게 전해지는 산문이다. 당시 그녀는 화담 서경덕의 제자였던 아버지 허엽의 영향을 받아 도교적 색채가 짙은 시를 지었으며, 그 예로 「유선사(遊仙詞)」 87수가 난설헌집에 실려 있다. 같은 시기 허균도 도교에 심취해 있었던 점으로 미뤄 볼 때, 도교적 이상향은 고루한 틀에 얽매이지 않고 자유분방했던 허씨 집안에서 태어난 난설헌의 초기 시 세계 형성에 중요한 역할을 한 것으로 보인다.

이처럼 허난설헌의 시 세계는 여성적 억압의 반작용으로 생성된 것이라기보다는 본인의 타고난 재능과 집안 분위기에서 비롯한 것이라 볼 수 있다. 난설헌은 자유롭게 공부하고 시를 쓸 수 있는 환경에서 자라났다. 그러나 결혼 후 자신보다 학문적 열의가 없는 남편 김성립과의 불화, 그리고 시어머니와의 갈등을 겪게 되면서 자신의 한을 담은 글을 쓰기 시작한다. 그런데 이 시기에 쓰인 그녀의 시들은 난설헌 사후 허균의 역모사건과 더불어 정치적으로 부정적인 평가를 받게 된다. 박지원은 “규중 부인이 시를 읊는다는 것 자체가 아름답지 못한 일이다”며 그녀의 작품 「규원」을 비판했다. 이수광은 『지봉유설』에서 난설헌의 시 두 편을 소개하며 그 뜻이 방탕하다고 평가했다.

제비는 처마에 비끼어 쌍쌍이 날고/ 지는 꽃 어지러이 비단 옷에 스치네/ 방에서 기다리는 이 봄 마음 슬픈데/ 풀은 푸르러도 강남 가신 님 돌아오지 않네

하지만 이 시에는 난설헌 특유의 섬세한 감정묘사와 문장력이 드러나있다. 이는 규방가사의 범위에서만 논한다면 지나치기 쉬운 그녀 시의 문학적 요소라 할 수 있다. 결혼 전 도교적 색채가 짙은 작품을 즐겨 쓰던 그녀의 시 세계는 결혼 후 감정의 정화를 통해 한(恨)의 정서로 구체화된다. 이처럼 인간에게 자연스럽게 우러나는 감정을 한 편의 시로 노래할 수 있었던 그녀는 당대 문학의 보고라 일컬어지는 『태평광기』를 즐겨 읽었을 뿐 아니라 그 내용을 모두 외웠다고 전해진다. 또 난설헌은 그녀의 오빠 허봉과 절친한 사이었던 손곡 이달과 문학적으로 교류하는 등 자신의 작품이 규방여인의 단순한 감정 표출이나 한풀이에 그치지 않고 능동적인 문학 활동으로 이어지도록 했다.

이처럼 여성이라는 이유로 활동에 제한을 받았으리라는 추측과 달리, 그녀는 비교적 활발한 문학 활동을 펼쳤다. 작품 자체를 평가함으로써 그녀의 문학성을 논해야 함이 마땅함에도 불구하고, 그녀의 시 세계에 대한 논의는 페미니즘적 측면에 다소 치우쳐 있었던 것이 사실이다. 현대의 우리가 이제라도 난설헌에 대한 인식을 재정립해야 함이 마땅하다. 불운했던 삶과 성차별의 문제 저편에 감춰졌던 그녀의 시에 대한 열정과 문학적 감수성에 주목하고, 그녀의 작품을 역사 속 유수한 문인의 그것들과 나란히 비교해야 할 때다.

글 수 1,337

“나는 난설헌이다”

조선 전기의 문인 허난설헌이 현대에 들어 새롭게 주목받고 있다. 하지만 그녀의 문학 활동이 ‘여성이기 때문에’ 제한받았다고 주장하는 일부 학자들의 의견을 토대로 언론에서는 난설헌의 삶과 그녀의 문학적 가치를 과대 포장하는 경향이 있다. 한 예로 얼마전 방영된 프로그램 ‘허난설헌, 왜 조선에서 여자로 태어났을까’는 난설헌의 일생을 한 편의 드라마로 구성해 그녀의 시 세계를 조명하며 그녀를 ‘시대를 잘못 타고난 천재 여류 시인’이라 칭했다.

난설헌의 일생에 우여곡절이 많았던 것은 사실이다. 그녀는 작문에 탁월한 재능을 타고났음에도 불구하고 결혼 후 남편 김성립과의 불화, 자식들의 잇단 죽음을 겪고 결국 문인의 꿈을 펼치지 못한 채 스물일곱의 나이에 생을 마감했다. 일부 연구자들은 허난설헌을 일컬어 시대를 거스르며 글을 써 자신을 표현했던 페미니스트로 평해왔다. 예컨대 김신명숙은 『불꽃의 자유혼』이라는 저서에서 결혼 후 억압받은 그녀의 여성적 글쓰기를 주목했다. 하지만 이러한 관점은 조선 전기의 특성을 고려하지 않은 채 여성의 사회활동이 당연히 억압받았을 것이라고 추측한 데서 나온 견해로 볼 수 있다. 난설헌이 살았던 때는 고려시대부터 내려오던 습속이 남아 여성 차별 의식이 후기만큼 심하지 않았다. 오히려 당시는 문운이 감돌고 있었기 때문에 일부 여성 문인들도 어느정도 목소리를 낼 수 있었다. 난설헌과 동시대를 살았던 신사임당이나 옥봉, 매창, 황진이 등도 글을 통해 자신을 세상에 드러내고 있었다.

난설헌은 8세의 나이에 「광한전백옥루상량문(廣寒殿白玉樓上樑文)」을 지어 신동으로 불렸다. “어영차, 동쪽으로 대들보를 올리세”라는 어구로 시작하는 이 상량문은 허난설헌이 신선세계에 있는 상상의 궁궐인 광한전 백옥루의 상량식에 자신이 초대받았다고 상상하며 쓴 글로 목판본 『난설헌집』에 유일하게 전해지는 산문이다. 당시 그녀는 화담 서경덕의 제자였던 아버지 허엽의 영향을 받아 도교적 색채가 짙은 시를 지었으며, 그 예로 「유선사(遊仙詞)」 87수가 난설헌집에 실려 있다. 같은 시기 허균도 도교에 심취해 있었던 점으로 미뤄 볼 때, 도교적 이상향은 고루한 틀에 얽매이지 않고 자유분방했던 허씨 집안에서 태어난 난설헌의 초기 시 세계 형성에 중요한 역할을 한 것으로 보인다.

이처럼 허난설헌의 시 세계는 여성적 억압의 반작용으로 생성된 것이라기보다는 본인의 타고난 재능과 집안 분위기에서 비롯한 것이라 볼 수 있다. 난설헌은 자유롭게 공부하고 시를 쓸 수 있는 환경에서 자라났다. 그러나 결혼 후 자신보다 학문적 열의가 없는 남편 김성립과의 불화, 그리고 시어머니와의 갈등을 겪게 되면서 자신의 한을 담은 글을 쓰기 시작한다. 그런데 이 시기에 쓰인 그녀의 시들은 난설헌 사후 허균의 역모사건과 더불어 정치적으로 부정적인 평가를 받게 된다. 박지원은 “규중 부인이 시를 읊는다는 것 자체가 아름답지 못한 일이다”며 그녀의 작품 「규원」을 비판했다. 이수광은 『지봉유설』에서 난설헌의 시 두 편을 소개하며 그 뜻이 방탕하다고 평가했다.

제비는 처마에 비끼어 쌍쌍이 날고/ 지는 꽃 어지러이 비단 옷에 스치네/ 방에서 기다리는 이 봄 마음 슬픈데/ 풀은 푸르러도 강남 가신 님 돌아오지 않네

하지만 이 시에는 난설헌 특유의 섬세한 감정묘사와 문장력이 드러나있다. 이는 규방가사의 범위에서만 논한다면 지나치기 쉬운 그녀 시의 문학적 요소라 할 수 있다. 결혼 전 도교적 색채가 짙은 작품을 즐겨 쓰던 그녀의 시 세계는 결혼 후 감정의 정화를 통해 한(恨)의 정서로 구체화된다. 이처럼 인간에게 자연스럽게 우러나는 감정을 한 편의 시로 노래할 수 있었던 그녀는 당대 문학의 보고라 일컬어지는 『태평광기』를 즐겨 읽었을 뿐 아니라 그 내용을 모두 외웠다고 전해진다. 또 난설헌은 그녀의 오빠 허봉과 절친한 사이었던 손곡 이달과 문학적으로 교류하는 등 자신의 작품이 규방여인의 단순한 감정 표출이나 한풀이에 그치지 않고 능동적인 문학 활동으로 이어지도록 했다.

이처럼 여성이라는 이유로 활동에 제한을 받았으리라는 추측과 달리, 그녀는 비교적 활발한 문학 활동을 펼쳤다. 작품 자체를 평가함으로써 그녀의 문학성을 논해야 함이 마땅함에도 불구하고, 그녀의 시 세계에 대한 논의는 페미니즘적 측면에 다소 치우쳐 있었던 것이 사실이다. 현대의 우리가 이제라도 난설헌에 대한 인식을 재정립해야 함이 마땅하다. 불운했던 삶과 성차별의 문제 저편에 감춰졌던 그녀의 시에 대한 열정과 문학적 감수성에 주목하고, 그녀의 작품을 역사 속 유수한 문인의 그것들과 나란히 비교해야 할 때다.