| 제 목 : | [아함경강좌] 수행이란 금을 제련하는 과정 | ||||

|

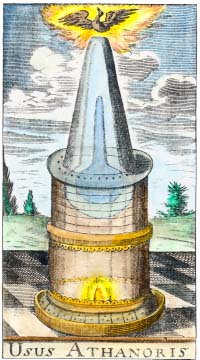

수행이란 금을 제련하는 과정 부처님이 라자가하의 야장이(冶匠)들이 모여 사는 마을에 계 실때의 일이다. 어느날 부처님은 제자들에게 다음과 같이 설 법했다. "야장이들이 금을 제련하는 것을 보면 이렇게 한다. 먼저 흙 과 모래를 통에 넣고 물에 일면 큰 불순물과 흙이 떨어져 나 간다. 그래도 금이 붙은 돌에 불순물 붙어 있으면 다시 물로 일어 금덩이만을 남긴다. 다음에는 용광로에 넣어 금을 녹여 낸다. 그리고 다시한번 풀무질을하여 금을 녹이면 그제서야 가볍고 부드러운 생금이 만들어진다. 이렇게 만들어진 생금은 광택이 나고 굽히거나 펴도 끊어지지 않는다. 사람들은 이것 으로 비녀와 귀걸이와 팔찌 같은 장식품을 만든다. 이와 마찬가지로 깨끗한 마음으로 나가려는 수행자는 번뇌의 결박과 그릇된 소견을 먼저 끊어야 한다. 다음으로는 굵은 때 나 다름없는 탐진치 삼독을 버려야 한다. 이어서 문벌과 고향 과 훌륭한 종성이라는 교만한 생각마저 내버려야 한다. 그런 다음에는 마음을 풀무질해서 깨끗하게 만들어야 한다. 마지막 으로는 바른 삼매를 얻고 바른행을 가져야 한다. 이렇게 하면 완전히 제련된 생금과 같이 광채가 나게 된다. 수행의 과정은 저 야장이들이 금을 제련하는 것과 같다. 수행 자가 여러 가지 단계를 거쳐 바른 삼매를 얻게 되면 야장이들 이 생금으로 무엇이든지 만들 듯이 모든 경계에서 자유롭게 되느리라." 잡아함 47권 1246경 ≪주금자경(鑄金者經)≫ 부처님은 이 경에서 야장이들의 작업과정을 수행의 과정에 비 유해 설명하고 있다. 이에 따르면 수행이란 어느 순간 갑자기 완겅되는 것이 아니다. 야장이들이 금을 제련하려면 우선 불 순물을 걸러내고 풀무질을 해서 생금을 만들어 내듯이 수행도 번거로운 불순물인 번뇌와 삼독을 제거한 뒤 교만심마저 제거 해야 다음 단계로 나갈 수 있다. 이 경을 읽으면서 한 가지 떠오르는 일은 돈오돈수와 돈오점 수의 논쟁이다. 돈오돈수(頓悟頓修)란 어느 순간 문득 깨닫게 되면 그것으로 수행이 완결되는 것이란 주장이고, 돈오점수 (頓悟漸修)란 깨달음을 얻은 뒤에도 점차적인 수행을 해야 한 다는 뜻이다. 두주장을 정당화하기 위한 비유법도 매우 재미있다. 돈오돈수 를 주장하는 측은 어두운 방에 촛불을 켰을 때를 예로 든다. 촛불을 밝히면 어둠이란 한 순간에 없어지는 것이지 서서히 없어지는 것이 아니듯이 깨달음을 성취하면 무명이 사라졌으 므로 더 이상 닦을 것이 없다는 주장이다. 이에 비해 돈오점 수를 주장하는 측은 아무리 촛불이 어둠을 몰아냈다고 하더라 도 방안에 있는 먼지까지 사라진 것은 아니라는 주장이다. 먼 지를 없애는 것은 촛불이 아니라 걸래다. 수행은 걸래로 먼지 를 닦아내는 일이므로 깨달은 뒤에도 계속 수행을 해야 한다 는 주장이다. 그러나 이 논쟁은 발상의 출발점에서 한가지 차이점이 발견된 다. 즉 돈오돈수는 인식론에 근거를 둔 주장인 반면, 돈오점수 는 존재론에 근거를 둔 주장이라는 사실이다. 무명이란 다르 게 표현하면 무지란 말이다. 무지(無知)는 지적 깨달음이 이루 어지면, 다시말해 인식이 바뀌면 바로 없어진다. 이에 비해 인 간의 습관이랄까 업력은 깨달음을 성취했다고 한순간에 사라 지지 않는다. 존재론적 변화가 인식론적 변화로 이루어지지는 않는다는 뜻이다. 따라서 두 주장은 자기의 입장에서는 다 옳 지만 반대의 입장에서는 서로 다 틀린 것이다. 예로부터 이 문제가 계속 의견을 좁히지 못한 것은 이 차이를 인정하지 않 았기 때문이다. 각설하고, 여기서 부처님이 비유하고 있는 것은 수행에는 '과 정'이 필요하다는 것이다. 결코 하루아침에 모든 것이 이루어 지지 않는다는 말씀이다. 이는 수행의 과정에만 적용되는 사 례는 아닐 것이다. 모든 일이 순서와 단계를 거쳐 꾸준하게 진행돼야 마침내 이루고자 하는 일을 성취할수 있다. 바늘 허 리에 실을 매서 쓸 수는 없다. 무엇이든 해보기도 전에 어려 울 것이라고 실망하지 말고 천리길도 한 걸음부터 걸어갈 일 이다. | |||||

http://www.bbsradio.co.kr/05_data/BbsDataView.asp?no=546&divs=01&page=6